2016年2月7日 中谷宇吉郎『雪』

2016年1月

文・高松徳雄

2月7日の日曜日、当店にて読書会を開催いたしました。

課題図書は、中谷宇吉郎『雪』。いままで取り上げた本のなかでも、特に地味?な作品だったように思います。そのため、この作品で当日盛り上がるだろうか、と、少し心配していたのですが、結果的には大いに盛り上がり、大変有意義な会になりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

さて、そもそもなぜこの作品を選んだのか。実は、特に何か思うところがあって選んだわけではありません。今まで取り上げた作品を見直しつつ、そして、3月に分厚い外国文学作品、トーマス・マンの『魔の山』を課題図書にしてしまったので、同じような長編を取り扱うには我々主催者側も大変ということもあり、短くて、そして日本のもの、という基準で選びました。

とは言っても、『雪』を選んだ理由が他にないわけでもありません。

古本屋としては、この作品は前々からよく見かける文庫本として存在し、『雪』というシンプルなタイトルも相まって、ずっと気になっていたということがあります。薄い文庫本なので、古本屋的には1冊100円コーナーの定番という位置づけのこの本。よく見かける本は、古書としては価格は安いのですが、その分よく読まれた、売れた本ということになります。そういうわけで、どういう内容の本なのだろう、と気になっていて、読書会というイベントを自分で開催しているし、そして、東京でも雪が降るかもしれない2月という時期的なこともあり、この中谷宇吉郎の『雪』を選んだのでした。

ところで当店の読書会は、今回を含めて、いままで26回開催しております。2014年1月から毎月1回開催しています。課題図書とした本は文学作品が多いのですが、プラトンの『響宴』、ショーペンハウエルの『読書について』、山田宏一『恋の映画誌』、アンドレ・バザン『映画とは何か』、井筒俊彦『イスラーム文化』といったように、哲学書、評論集を取り上げたこともあります。今回の『雪』もその中に入ると思いますが、この『雪』は、その中でもさらに、“科学読み物”というジャンルになるかと思います。ポピュラー・サイエンスというジャンルでしょうか。

個人的にはこのジャンルは好きなので、これからも何か面白そうなものがあれば、取り上げていきたいと考えております。

*

さて、私はこの作品を読書会の数日前に読み終わったのですが、なかなか興味深く、同時に面白く感じたし、やはり好きなジャンルだな〜などと考えていたのですが、それでも、読書会当日は大丈夫かな、話が盛り上がるかな・・・と少し不安でした。が、それは全くの杞憂に終わりました。文学作品ではないので、特に盛り上がるストーリーというわけではないし、“科学読み物”としても、雪という、特に珍しいものを取り扱っているわけではないのですが、いろいろな角度からこの作品を参加者全員で話し合うことができたように思います。

また、これは偶然なのですが、私もそうですが、参加者のほとんどの方が雪の多い場所で暮らしたことがありませんでした。しかしお一人だけ、北海道や東北地方に長年住んでいらした方がいて、もしかしたら雪国では当たり前の習慣、見慣れた光景なのかもしれませんが、そういった雪国の生活のいろいろなことを教えてくださいました。全く知らない人間にとってはものすごく興味深く、また直接体験していた方の生の話というものは、特に説得力があって、そういったこともあり、この『雪』という作品をより一層楽しめたように思いました。

*

皆さんの感想にもあったように、この『雪』は、章立てがとてもよくできていると思います。第3章・4章の、専門用語や数式が多数登場するところは、どなたも読み進むのが難しく、流し読みをしてしまったという方もいらっしゃいました。最初にこの章を持ってきてしまえば、いわゆる、読み物としての掴みに失敗し、全章にわたって、なかなか読むのが難しいものになったかもしれませんが、最初の章で、雪の研究の歴史、そして我々日本人と雪について、特に雪害について書かれていて、科学的に雪を捉える前に、まず、実生活における雪についてしっかり語られているので、とても読みやすかった印象があります。

著者としては、科学的に雪というものを捉え、そして、人工雪を完成させるまでの、いわばサクセスストーリーを語りたいのかもしれませんが、いきなりそのような専門知識を必要とするテーマを取り上げてしまえば、それは専門家向けの報告書になってしまいます。そうではなく、まず、日常に存在し、生活の一部と化している雪について解説し、それから本題に入るということで、読者は雪について関心を持ち、興味を覚え、比較的スムーズに読み進むことができるようになっているのだと思います。

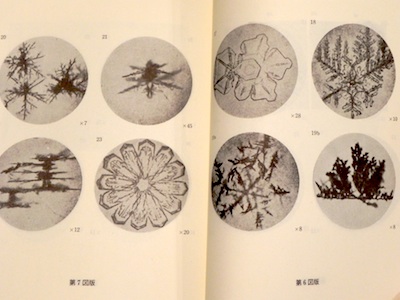

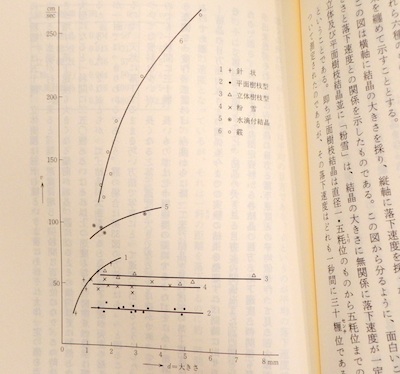

この作品では、さまざまな種類の雪の結晶が紹介されています。雪の結晶といえば、六角形のあのマークを思い浮かべますが、雪の結晶には、弾丸のような形のもの、針状、角錐形、樹枝状など、実にいろいろな種類があって、それらを分類し、どのような気象条件でどういった結晶が形作られるかといったようなことを丹念に調べています。考えてみれば、いろいろな種類のものがあるのは当たり前なのかもしれません。極論を言えば、どれもすべて異なる形のはずです。しかしひとつずつ地道に調べ上げていくと、ある一定の法則が見つかり、そして分類することができる、これはまさに科学的研究の基本のような仕事です。この基本中の基本を著者とともに追体験できる作品、これがこの『雪』の魅力、面白さだと思います。

淡々とした文章、しかしそれでいてどことなく人間味が感じられる温かい筆遣い、そのため著者中谷宇吉郎という人物の人の良さ、真面目さが我々読者に伝わってきて、おそらく著者が最も書きたかった人工雪の章では、あたかも実際我々読者がいろいろな機材を設置して、中谷宇吉郎と共に実験をしているかのような気持ちにすらなってしまいます。

最後の章に「〜何故かというと、上層の気象状態がちっともわかっていない〜」という一文があり、この「ちっとも」という、人間味溢れすぎる表現がさらりと登場するあたりが、この作品が、1938年に岩波新書で最初に登場し、そして今では文庫として出版されて読み継がれている理由のような気もします。

クラリスブックス 高松

*