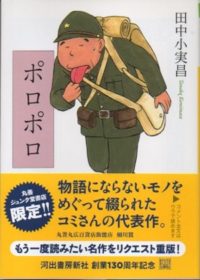

2017年1月8日 田中小実昌『ポロポロ』

2017年1月

文・石村光太郎

2017年1月8日(日)クラリスブックスの読書会が開催されました。課題本は田中小実昌の『ポロポロ』を取り上げました。

年配の方にとって生前の田中小実昌は、わりとなじみのある存在であったと思います。小説家としての彼を知る人は少ないかもしれませんが、翻訳、映画評論、エッセイなどの幅広い執筆活動のかたわら、テレビ出演や役者として映画やドラマでも活躍し、人懐っこい風貌と飄々とした佇まいから「コミさん」の愛称で親しまれてきました。そんな「コミさん」の書く小説は、その外見の印象と同様、力みの無い淡々とした文体で綴られています。ではそれを実際じっくりと読んでみると。

『ポロポロ』は戦時色が濃くなりつつあるころ、父親が営む教会での少年時代のある晩の不思議な出来事を描いた表題作「ポロポロ」とその他6編の主人公の兵役の体験を描いた短編からなる小説集です。第二次大戦末期の中国の戦場には人の死があり、病気や飢え、過酷な行軍といった敗戦しつつある軍隊のきびしい現実があります。しかしこれらの小説にはその現実に対し怒りや悲しみ、あるいは戦争が終わったことに対する喜びといった感情の表現が極力抑制されています。戦友の死をもあっさりと書き進むさまを読み、この作者は情の無い冷血な人なのではないかという感想もありました。

この短編集をいくつか読み進めてゆくと、特に後半の「寝台の穴」に顕著なのですが、作者の「物語」というものへの強い抵抗のようなものが読み取られてゆきます。自分の書いていることがいかに物語に絡めとられないようにしても、結局は物語になってしまう。あれも物語、これも物語と呪文を唱えるように過剰に「物語」という言葉をくりかえし、なんとか物語を振り払い「物語」から遠ざかりたいと願っているかのようです。

戦争のヒロイズムやアンチヒロイズムの物語から遠く、戦争の日常を淡々と眺めた作者が描いてみせたのは、歩いているか、下痢をしているか、死んでいるかの日常。死と隣り合わせの、しかも人間性など持つことを許されない軍隊という組織の中で、普通に淡々と生きていく姿。これらは我々が営む生活の中での喜怒哀楽ではとても表現できない、しかも戦地から帰ってきてからの記憶から紡ぎだす言葉は、あちらにいた時のあるがままの姿を映し出すことはできない。自分の書くことが「物語」を捏造してしまい、偽のインパクトを強要することを恐れ、それ故に感情を排除し、読んだものを不思議な気分にさせる妙にふらふらとした、ときにひらがなを多用した軽さを持った文体になったのでしょう。そうして書かれた「小説」からどういう声がこぼれ落ち、それをどう拾うかは個々人次第だと思います。

この小説集のタイトルでもあり冒頭の作品の表題である「ポロポロ」とは何か、主人公の父親の営む教会に集まる信者が口にする祈りのような言葉を、少年時代の主人公には「ポロポロ」と聞こえていた。この作品は戦時色濃い時代が背景ではあるが、まだ主人公は戦地には赴いていません。しかし作品は戦争体験を経て書かれたものです。軍隊という未来の経験が少年時代の記憶に影を落としているような気がしてなりません。「祈りの言葉」もそれが言葉のつらなりである以上「物語」となってしまいます。主人公の未来の体験は「祈り」から「物語」や「意味」を奪い、記憶のなかで「ポロポロ」と化してしまった。「ポロポロ」はこの小説集のなかで唯一軍隊の体験ではないが、冒頭に置かれ、他の作品と密接に繋がり重要な一編であることが分かります。

古本を買い集める趣味の人々の間では、田中小実昌の昔の作品を探しているというと、なかなか通な趣味をしているなと言われるそうです。確かに読んでみるとコミさん、なかなか一筋縄ではいかない「言葉」や「意味」の考察といった何か哲学的な読みもあり、話は尽きない作品でした。

こういう作品をひとりで読んでじっくり考えるのも良いのかもしれませんが、読書会で話し、ひとりでは解きほぐせなかった言葉が少しずつ出来上がってくるのが楽しいと、そんな発言が出席者の方からあったことが心に残りました。

*