2016年3月6日 トーマス・マン『魔の山』

2016年3月

文・高松徳雄

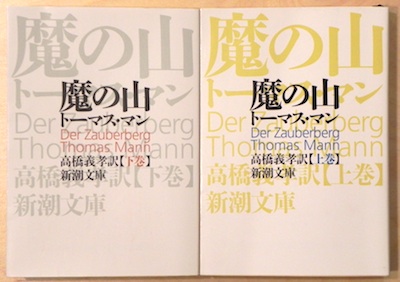

2016年3月6日に読書会を開催いたしました。課題図書は、トーマス・マンの『魔の山』。

とてつもなく険しい山道だったため、当日話されたことや、参加者皆さんの意見をまとめるのが困難で、結果、私個人の感想ブログの様相を呈してしまっております。すみませんが、どうぞご了承くださいませ。

*

当店の読書会で取り上げる課題図書としては、『魔の山』は久しぶりの大著でした。というわけで、残念ながら最後まで読み終えることができなかった方もいらっしゃいました。私はといえば、実は下巻の半分くらいまでしか読めませんでした。店主なのに申し訳ありません・・・ただ、私は大学生の頃、いろいろな本を乱読していた勢いで一度読んだことがあり、今回は約20年ぶりの再読でした。細かいところは忘れてしまっていたので、今回はそういったところをきっちり拾うように読もうと努めました。

読まれた方の感想は、基本的には、長かったけど面白かった、登場人物達のやり取りが興味深い、面白いけど難しい内容、終盤になって話が急展開して衝撃、感動。

私自身は、ページをめくるのにとても時間がかかり、読むこと自体はかなり大変なことだったけれど、その内容がとても面白く、政治や歴史や哲学の話など、かなり難解なテーマに関しては理解できないところも多々あったにもかかわらず、その雰囲気に飲み込まれてしまい、難しく、そして長い小説にも関わらず、しっかり物語が面白いと感じることができました。ただ、いわゆる教養文学というだけあって、話はそれ以外にも植物や科学、医学、音楽など、本当に多岐に渡るため、もう少しまとめられなかったのかな~と思うところもありました。

読み進めるのが “ 大変だった ” というのは、やはりそこにさまざまな哲学・政治に関する専門用語等が出てくるからだと思われます。ただ、具体的な内容はともかく、そのようなテーマをストーリーにうまく練り込むことに成功していて、対話の部分だけを切りとれば、プラトンの対話篇を私は思い出しました。

*

今回読書会を開催し、トーマス・マンの『魔の山』という作品は、いわゆる教養文学という名前で片付けられるものではないのではという考えが、皆と語り合うことで改めて実感できました。

教養文学というものが、まだ世の中を知らない、社会に出たことのない青年が、いろいろな経験、大人との交わりや恋愛などを通じて、一人の自立した人間として成長する物語だとしたら、この『魔の山』にはもっともっと奥深いテーマが潜んでいるように思います。確かに主人公ハンス・カストルプを軸に物語は展開していき、その内容は多岐にわたる為、大学の一般教養課程の様相を見せますが、その専門性、現実性は教養という言葉では捉えきることのできない、とても深遠なもののように思えます。

また、参加者の多くの方のご指摘のように、この小説では、時間というものが重要なテーマになっています。作者トーマス・マンの時間についての言説が作中多く登場し、主人公ハンス・カストルプが数週間の滞在のつもりが、結局七年も留まることになるということを冒頭に宣言するあたり、数週間が長いと感じることもあれば、7年間が短いと感じることもある、そういった時間感覚の曖昧さ、しかし一方で時間は客観的に一定のリズムで進むという不思議さ、このどこか矛盾する時間という概念が、結局のところ、この作品の最初から最後までを貫いているように思われ、また、作者トーマス・マンが、この『魔の山』を結局15年もの年月をかけて書き上げたという事実も相まって、なおのこと、この作品のテーマは “ 時 ” なのでは、と思えてしまうのでした。

ただ最終的に、この小説は、何か世界に対して警鐘を鳴らしているというか、何かを訴えているように思えてなりません。第一次世界大戦を経験したヨーロッパに対して、そして世界に対して、疑問を投げかけているように思えるのです。「このままでいいのだろうか」と。

*

ギリシア文化とヘブライ文化の融合の結果としての、知性溢れるヨーロッパの人文主義、そして進歩主義に満ちた彼らが体験した第一次世界大戦という地獄絵、それにより自らの文化と文明が根底から覆される恐怖と失望、そしてそれをいかに人類は克服し、平和で豊かな世界を築くことができるのか、あるいはできないのか、この小説は、最終的にはそこを読者に問いているのだと考えられないでしょうか?もっと言えば、人間はこの先正しく進むのか、自らの首を絞めることなく、発展してゆくことができるのか、否か。

残念ながら、戦争というものは人類の歴史が始まった時から途切れることなく現在もずっと繰り返し行われている行為ですが、様々な科学技術の発達、ダイナマイトの発明など、第一次世界大戦は、いままでの戦争とは全く次元の違う悲劇を生む結果となり、このことが、『魔の山』にとても大きな影響を与えているのだと思います。

作者トーマス・マンは、この『魔の山』を書き始めた当初、『ヴェニスに死す』と対になるような、ユーモラスな小説に仕上げようと考えていたようですが、結局完成までに15年を費やした大著となり、自身の代表作にもなったのは、やはり第一次世界大戦を経験したことが非常に大きな要因だったと思います。

物語ではいろいろな出来事が起こりますが、それらはどれもどこかユーモラスな雰囲気があります。主人公ハンス・カストルプがある女性を好きになり、彼女の一挙手一投足が気になって仕方がなく、体温もぐんぐん上がってしまう描写、延々と繰り広げられる知識人たちの不毛な論争、心理学万歳という姿勢で大演説を展開する医者、女性のふくよかな胸の谷間が気になって鼻歌を歌い始めるおじさんなどなど、『魔の山』というタイトルに尻込みして、身構えて読み進むと肩すかしをくらうようなコミカルな展開に、なんだかホッとしてしまうのでした。

死というものが身近に存在するサナトリウムという場所であるにもかかわらず、いや、そうだからこそ、そこでなされる会話や出来事、事件すべてが、どこか地上界と隔絶された、浮世離れしたものに感じられ、結局金持ちの知的なお遊びといったような風に思われつつも、もしかするとそういったことすべては、19世紀末から20世紀初頭のヨーロッパにおける知識階級の停滞した雰囲気を暗に表現しているとも感じられ、物語の最後の方で急展開を見せる悲劇的な出来事の数々は、世界大戦という怪物が黒幕で、これは推測ですが、この大戦勃発を目の当たりにしたトーマス・マンは、作品に大幅な加筆訂正を加えて最終章を描ききり、当初のゴールとは異なるところを目指すために大胆に舵を切ったのではないかと思えてなりません。

*

トーマス・マンおよび『魔の山』に関する研究書を紐解かないとわからないことだらけで、さらに言えば、どれだけ研究しつくしても結局わからないことばかりのような、なんだか富士の樹海のような魔の山の麓で右往左往している我々は、今更ながら、よくこの作品を読書会の課題図書に取り上げたものだと、怖い者知らずの自分たちを恥ずかしく思いますが、一方、こうして参加者の皆様と共にこの大著について考え巡らすことができる機会を作ることができたのはとても幸せなことだと思います。

重ね重ね、ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。そして、お疲れさまでした。

クラリスブックス 高松

*